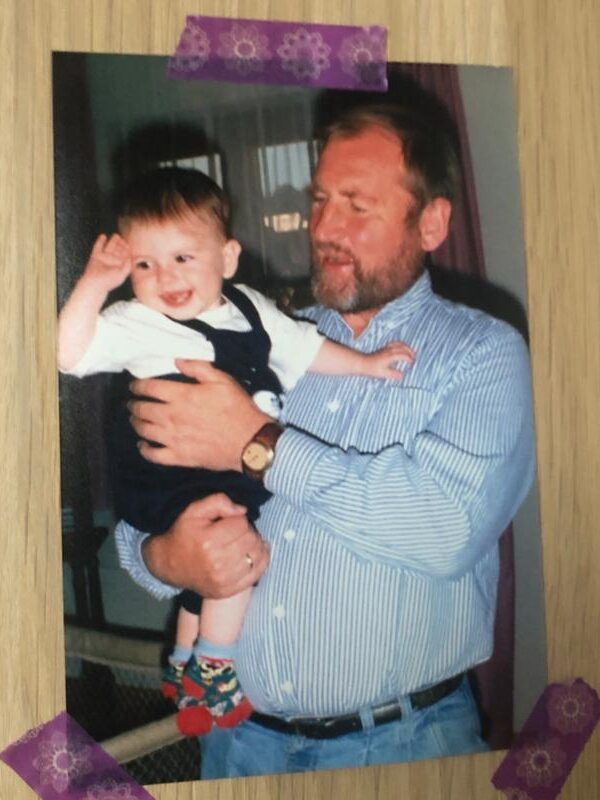

Der Tag stimmt mich jedes Jahr ein wenig wehmütig, da mein Papa vor knapp 10 Jahren an Krebs verstorben ist. Zu dem Zeitpunkt war ich 18 Jahre alt und hatte gerade frisch die Matura in der Tasche. Als ich eines Abends im Mai von seiner Krankheit erfahren habe, war ich mitten in meiner schriftlichen Maturawoche. Meine erste Reaktion war Weinen, die zweite Weiterlernen, da am Freitag Mathe anstand – das Fach, für das ich mich am sorgfältigsten vorbereiten musste. Dieses Muster mit dem Mix aus Tun und Trauern hat sich im Verlauf der weiteren Wochen bis zu seinem Tod durchgezogen. Wir hatten zuerst die Hoffnung, dass die Chemotherapie wirken würde und dachten, dass er auf jeden Fall noch einige Monate zu leben hätte. Dann hat sich sein Gesundheitszustand leider unerwartet rapide verschlechtert, so dass er im Juli ins Krankenhaus eingeliefert und im August bereits von seinen bis dahin schon sehr großen Schmerzen erlöst wurde. Gemeinsam mit meiner Mama und meiner Schwester war ich in den Wochen seines Spitalsaufenthaltes fast jeden Tag bei ihm im Krankenhaus. Aber ich war auch sonst recht beschäftigt und viel unterwegs: zuerst mit der erwähnten Maturavorbereitung, dann mit Maturantinnenleben genießen – feiern, an den See fahren, was man in der Zeit so macht. Außerdem stand vom Verein, in dem ich mich damals engagiert habe, ein großes Sommerfest an, wo ich mich maßgeblich an der Organisation beteiligt hatte. Ausgerechnet in der Nacht des Events ist mein Papa dann gestorben. Ich war nicht bei ihm, weil ich unbedingt am Fest sein wollte und wurde erst nach dem Anruf meiner Mutter von meiner besten Freundin mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren. Das war natürlich ein besonders unglücklicher Zufall und ich mache mir deswegen keine Vorwürfe. Trotzdem würde ich mir heute wünschen, in seinen letzten Stunden bei ihm gewesen zu sein.

Nach dem Begräbnis waren dann die Vorbereitungen für den bald anstehenden Umzug nach Wien ein wichtiges Thema. Außerdem hatte ich begonnen für eine Jusprüfung zu lernen, bei der mir angeraten wurde, gleich im Oktober anzutreten (das Vorhaben habe ich schlußendlich fallen lassen; Memo hier: von Rechtskursunterlagen ohne Verständnis für die Materie zu lernen ist ein Schmarrn.)

Im Nachhinein würde ich definitiv sagen, dass ich mit all den Aktivitäten rundherum nicht die Zeit hatte, um mich dem Trauerprozess wirklich hinzugeben. Aber auch, dass ich sie mir absichtlich nicht genommen habe, da ich trotz der Umstände so weit es geht “normal” weiterleben wollte. Das ist für das Alter wahrscheinlich nicht nur verständlich, sondern war bis zu einem gewissen Grad sogar hilfreich für mich um den Anschluss an meine Peers in dieser speziellen Übergangsphase nicht zu verlieren. Sowie auch gut, um zwischendurch wohltuende Abwechslung von der bedrückenden Stimmung im Krankenhaus und den eigenen traurigen Gedanken zu haben. Ich wollte einfach nicht die ganze Zeit nur Weinen. Dennoch bedauere ich heute nicht nur, dass ich nicht mehr Zeit mit meinem Papa verbracht habe, als es noch möglich gewesen ist, sondern auch, dass ich mir selbst nicht mehr Zeit für den Trauerprozess gegeben habe.

In den letzten Monaten hatte ich schließlich die Gelegenheit mich nochmals emotional intensiv mit dem frühen Verlust auseinanderzusetzen. Dazu ist es vermutlich zum einen gekommen, weil mich traurige Ereignisse in der Gegenwart mit den Themen Sterben, Verlust und Krankheitsfälle konfrontiert haben: Meine Mutter war im Herbst letzten Jahres für ein paar Tage im Krankenhaus, meine Oma ist kurz vor Silvester verstorben und zwei von unseren drei Katzen daheim – die für mich immer ein Stück zuhause symbolisiert haben – mussten ebenso eingeschläfert werden.

Auf der anderen Seite haben mich ein sehr guter Freund sowie mein Bachelorarbeitsbetreuer jeweils im positiven Sinn an meinen Vater erinnert. Der eine Freund ist ansonsten zwar charakterlich ziemlich verschieden, aber weist drei witzige Ähnlichkeiten mit ihm auf: er trägt nämlich richtige Pyjamas zum Schlafen, setzt sich eine Brille zum Lesen auf und beim Kochen hängt er sich eine Schürze um. Drei Sachen, die Papa genau gleich gemacht hat und die ich daher wohl für immer mit dem Gefühl von Geborgenheit und Stabilität assoziieren werde.

Zu meinem Bachelorarbeitsbetreuer müsst ihr vorweg wissen, dass er einfach der liebste und bemühteste Professor ist, den man sich vorstellen kann. Wir hatten von Anfang an einen guten Draht zueinander und haben neben der Leidenschaft für politische Theorie auch andere Gemeinsamkeiten in unserem Denken und den persönlichen Erfahrungen entdeckt. So kam es, dass wir manchmal nach unseren Terminen privat weiterphilosophiert haben. Als ich ihm meine Einleitung präsentiert und wir uns im Anschluss noch über die Probleme im aktuellen Schulsystem ausgetauscht haben, hat er seine beiden Töchter erwähnt. Zu der einen (älteren) Tochter meinte er, sie wäre ein kleiner Wildfang und würde nur dann was für die Schule machen, wenn sie Lust dazu hat, obwohl sie sich eigentlich leicht tut beim Lernen. 3x dürft ihr raten, wie ich als Kind drauf war. Des Weiteren verbindet ihn und meinen Papa die Herkunfts- und Studiengeschichte – sie waren nämlich beide jeweils die ersten in ihrer Familie, die eine höhere Schule besucht, später studiert und anschließend eine Lehrtätigkeit ergriffen haben. Dabei handelt es sich wiederum auch um die Story von Pierre Bourdieu – dem Soziologen, über den ich meine Arbeit schreibe und dessen bedeutendstes Werk – ‚die feinen Unterschiede‘ – gerade auf seinen autobiographische Erfahrungen beim Eintauchen in eine andere Lebenswelt samt neuem Milieu beruhen. Nach dem Zoom Gespräch mit meinem Professor war ich zuerst super happy, weil die Präsentation gut verlaufen ist und ich tolles Feedback bekommen habe. Etwas später ist mir eingefallen, wie gern ich doch mit meinem eigenen Vater über die Schriften von Pierre Bourdieu & Antonio Gramsci reden würde und hab daraufhin plötzlich begonnen wie ein Schloßhund zu heulen. Wie gern würde ich Papa heute fragen, wie er seine Schul- und Studienzeit empfunden hat, wie er den Kontrast zwischen Akademikermilieu und dem bäuerlichen Umfeld seiner Familie im Metnitztål wahrgenommen hatte und auch, ob er sich für die klugen Ideen Gramscis ebenso begeistern kann wie ich.

Insgesamt hab ich in den vergangenen Monaten wahrscheinlich so viel geweint wie in all den Jahren davor nicht. Die nachträgliche Beschäftigung mit dem Verlust hat dabei einiges an Zeit und Energie in Anspruch genommen. Gleichzeitig bin ich sehr froh, dass ich der Trauer den offensichtlich noch benötigten Raum geben konnte und durch das Studienabschlussstipendium auch die entsprechenden zeitlichen Ressourcen dafür hatte.

Eines Abends hab ich mich dann hingesetzt und alles aufgeschrieben – was ich gerne von Papa gewusst hätte, was ich ihm heute von mir erzählen möchte und nicht zuletzt, was ich vermisse.

Das würde nun eine sehr lange und persönliche Aufzählung werden, die den Rahmen hier jedenfalls sprengt. Aber es gibt drei andere Punkte, die ich gerne mit euch teilen will, weil ich sie selbst gerne früher gehört hätte. Es sind die Dinge, welche ich meinem 18-Jährigen Ich nachträglich sagen würde und bei denen ich nun versuche, sie in der Gegenwart wie in der Zukunft umzusetzen:

1. Soweit es möglich ist – und ich weiß, das ist einer schnelllebigen Welt mit beruflichen und privaten Verpflichtungen oft um einiges leichter gesagt als getan – aber: Gib bzw. nimm dir die Zeit, die du brauchst um mal nicht zu Funktionieren, sondern in erster Linie um Fühlen, Trauern und Verarbeiten zu können. Es dauert so lange wie es dauert und das ist in Ordnung.

2. Frag deine Eltern / Großeltern jetzt schon alles, was du gerne von ihnen wissen möchtest, und nimm dir vor allem auch bewusst die Zeit, um ihnen zuzuhören. Frag sie, wer ihre erste Jugendliebe war. Wie die Schul- und Studienzeit für sie war. Was der schönste Tag in ihrem Leben war oder auch das peinlichste Erlebnis. Frag einfach alles, was dir in den Sinn kommt. Irgendwann ist es zu spät und dann tut’s dir Leid, dass du vor lauter ‘Umafliagn’ nicht einmal länger auf der Couch oder am Küchentisch sitzen geblieben bist und diese Fragen gestellt hast.

3. Sag den Menschen, die du liebst, dass du sie liebt. Und umarm sie ganz fest bei jedem Abschied.